由两篇文章引发的感想

开头先放内容

文章一讲的是县中围墙,实际上就是内卷的时代学生压力越来越大以至于达到跳楼的程度。

因为是从高考这套筛选体制走过来了的人,然后算是这套体系语境下的失败者吧,我看到这两篇文章,突然想要写一点东西。

原先是为此有些悲伤的。后来想一想就是为什么,为什么人要用这套体系去评价自己呢?一个人活着又是为了什么呢?是我们时常会用外界加给我们身上的各种各样的体系去要求自己。哦,你应该这样这样,你应该那样那样。

可是问题在于,人是首先为自己而活的呀。

那么造成这种思想根深蒂固的原因是什么呢?应该是过去12年,尤其是高中的三年,在后期逐渐达到顶峰的唯分数论教育。这种在县城高中的压力的确真实存在,在高三那年我也见到过有的同学不去吃饭,吃几块面包作为晚餐,只为了多出一点点时间。也有一直不参加体育锻炼的人,导致高三体弱多病,到高三后期感冒请假情况可以说是你方唱罢我登场。

虽然在这种体系下,的确,有的同学可能去到了理想的院校,有的同学会认为这可能是一段无悔奋斗的青春。或许在这个过程中我们牺牲了一些东西,但是我又想跳出这个框架去问一句,这种牺牲有必要吗?

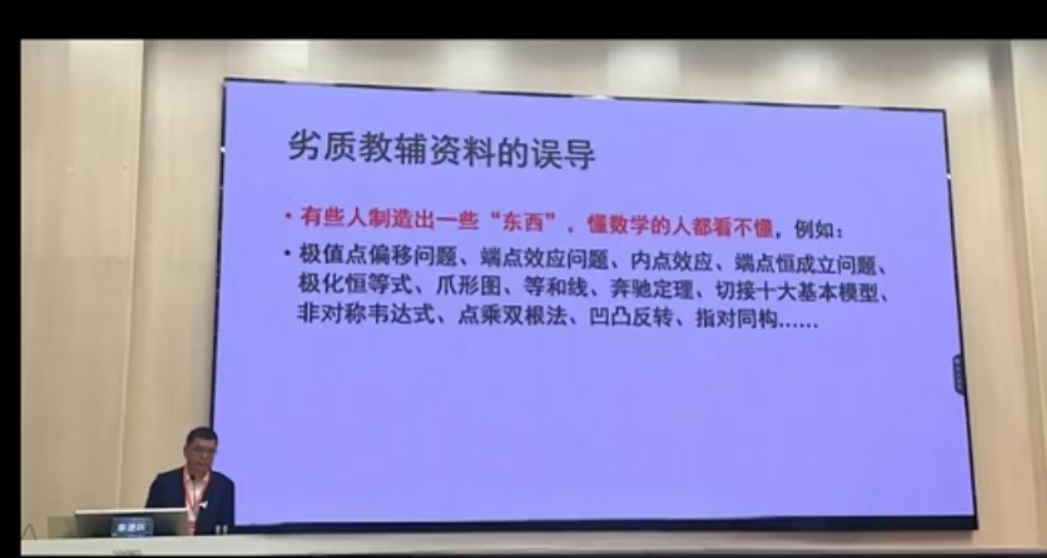

好了,再回到第二张照片,我只能说好骂。让我们回想一下。在高中三年里我们又花了多少时间去训练这些无用的技巧呢,这些东西真的是数学吗?

在过去某段时间内,我曾经对这种东西趋之若鹜,是这种东西的追随者甚至制造者。现在回想,我感到有些可笑,似乎想想,我好像的却没在这个过程获得什么,非要说的话,也许只有数学“奥妙”的名号。

我想说的是,是否在过去这些为了筛选而出现的考试中,我们耗费了太多不必要的时间去做这些事情。比如说练习极值点偏移,练习衡水体,背一些不知所云的模板放在我们的作文中。这些东西很大程度上,对我们的个人成长,对我们的认识扩充并没有意义。我们只不过是为了满足筛选把自己捏成了筛子的形状而已

正如那篇文章中所描述的,从这些“工厂”里培养出的学生并无18岁少年人的朝气,只有一成不变的重复与呆滞,一切只有安排好的流程与任务。

他们处在极度压抑的氛围下,我清楚,他们并没有错,那么错的是谁呢?

更重要的是,这种应试思想的根深蒂固,以至于磨灭了人的好奇心与探索欲望。

在大多数地方,高中并不培养人。

高考也并不培养人,而只是筛选人。

也许有人会说即使是筛选也没有关系,只要我从筛选中获胜就行了。

可是问题在于,只专注于筛选过程的本身,我们是不是又丢弃了一些东西?

我们丢弃了对事物的好奇心,丢弃了对数学的直观理解,丢弃了感受生活琐碎的闲暇。将时间花在了这个或许本不合理的筛选机制上,随后将其用抱着奋斗与青春的糖纸包着,催眠自己吞了下去。

希望下次我们再看到某一个东西的时候,是抱着对过程与事物的本身热爱。

我实在不想看到一个知识,就第一反应不是这个知识本身,而是这个考试考吗。要去做某一件事情,第一反应不是这个事情的过程,而是这个事情有价值吗?

我们一生都在为某些事情奔波,但我希望还能保持那一刹的纯粹。